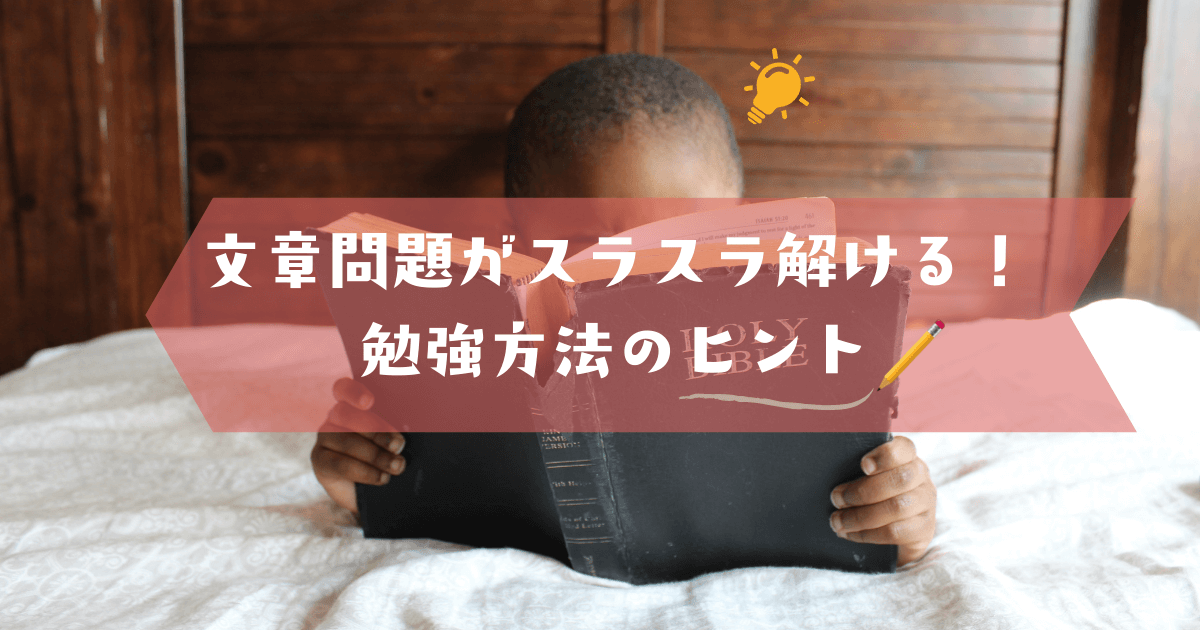

このページは「我が子は文章問題が苦手」という悩みがあって検索してきた方が多いでしょう。

しかし、お子さんの状況は皆それぞれ異なりますから、苦手を克服する方法として欲しい答えやニーズは細分化されますよね。

- 算数の文章問題が苦手なのか、国語の文章問題が苦手なのか?

- 小学校低学年(1~2年)、中学年(3~4年)、高学年(5~6年)なのか?

- 中学受験する上での文章問題が苦手なのか?

- もっと上の年齢の、中学生や高校生なのか?

これらの違いによって、文章問題の苦手の克服方法も変わってきます。

たとえば算数の文章問題が苦手という状態ですが、小学校低~中学年ぐらいまでは、そもそも文章を読み解く力がついていない状態で、まず国語がさほど得意ではないのではないか?という根本的な疑いがあったりします。

国語の文章問題はそこそこ理解できているのに、算数の文章問題になると解けないという場合は、別ページ(算数の文章題の苦手克服)で特集しますので、

まずここでは、小学校低学年(1~2年)、中学年(3~4年)の子供が、算数の文章問題だけでなく国語の文章問題も苦手としている場合に克服した例やおすすめのドリルを紹介します。

ちなみに、すていむ家の息子は、小4の1学期の時に「なんか、文章問題(国語)が苦手なんだよね」と言い出しました。

我が家の克服方法と使った教材(市販問題集)は当ページ下部のこちらで。

「うちの子は、計算問題はスラスラ解けるのに、文章問題がとにかく苦手!!どうしたら理解してくれるの??」

そんな風に悩んでいる親御さんもいるのではないでしょうか?

毎回トンチンカンな回答を連発…。そもそもちゃんと読んでるのか!と。

だんだんイライラして来て教える事を放棄したくもなるのですが、苦手なままにしておく訳にもいきませんよね…。

文章問題が解けないと、算数や国語だけでなく他の教科にも影響が出てきます。さらに将来の選択肢を狭める可能性も…。

そうならない為には、やはり早めに対策する必要があります。

そこでこの記事では、私も実践した今日から始められる文章問題を克服する勉強方法と、親の関わり方についてご紹介したいと思います。

うちの子はこの方法で文章問題への苦手意識がなくなり、問題をしっかり読んで回答できるようになりました。

文章問題が苦手な子の原因 3つの特徴

文章問題が苦手なお子さんには以下の特徴が考えられます。

- 思いのほか国語が苦手

- 文章がそもそも読めていない

- 読解力がない

ひとつひとつ解説してきます

思いのほか国語が苦手

寡黙な子だけじゃなく、どちらかと言えばおしゃべりタイプなのに国語が苦手という子どもも少なくありません。

特に言葉を話すのが他の子よりも早かったし国語は得意そうなのになぜ苦手なの?

と不思議に感じるママも多いようですが…

それは国語は単純に日本語が読める・話せるだけでは足りないからです。

まずは言葉をどれだけ知っているかがベースにあり、その上に「文章を読む力」「問題を解く力」「質問に答える力」が必要になってきます。

文章がそもそも読めていない

ひらがなカタカナは書けていても、字を読むのになかなか慣れない子も。

まずは、お子さんが文章をしっかり読めているのか家で気にかけてあげてください。

そして読むサポート・練習をすることで文章問題を解く力が付いていきます。小学校の宿題の音読はとっても大切な勉強だったんです!

読解力がない

読解力とは読み解くのことです。

ひとつひとつの言葉の意味や漢字が分かっていても、その文章が何を伝えようとしているのか理解できなければ質問の答えに辿り着くことはできませんよね。

お子さんに「今日は学校でどんな勉強をしてきたの?」と聞いてみて「わからない」と答えたら少しだけ注意してください。

うちの子は読解力あるのかな?と心配な場合は以下の簡単なワークシートでもチェックできます。

読解力をチェックするワーク(小学一年生)

問題①:いちご よりも りんごが おおきい

質問①:いちごと りんご どちらが おおきいですか?

問題②:おにいさんは なしが すきで おねえさんは みかんが すきです。

質問②:みかんが すきなのは だれですか?

この問題に答えられなければ解読力を上げる必要があります。

文章を読む力を付ける為には、正しく文章を読む練習が大切です。

次に今日から実践できる、文章問題が苦手を克服するために我が家で取り入れた勉強方法をご紹介します。

小学1年~2年で文章問題が苦手な場合の3つの勉強方法

1,声に出して文章を読む音読

音読を甘く見てはいけません。とにかく騙されたと思って毎日5分でもいいので音読してみてください。

ほとんどの小学校は音読の宿題があると思うので、是非しっかり聞いてみてください。

音読を嫌がる場合はお母さんと交互に読み上げる方法も効果があります。

音読が良い所

- 目で読むよりも自分の声を耳から入れることで理解が深まる

- 自然と接続詞が身につく

- つまづきポイントが分かる

英語を勉強する時も声に出すと理解が深まると言われています。

これは声に出して文章を読む事で理解が深まるのと同じ原理です。

目で追うだけの黙読は文字を「見ている」状態に近いので、自然と自分が理解できる部分だけしか頭に入ってこない場合もあります。

流し読みの状態ですね…。

この場合は音読するとすぐに文章を理解できる場合が多いです。

また音読してみてスラスラと読めない場合 は言葉の意味を理解していない事があるので、突っかかる単語の意味を

教えてあげてもいいですが、お子さんと一緒に調べてみるのも楽しいと思います^^

この時に子どもが「これはどんな意味か分からない」と質問しやすい雰囲気を作ることも大切です。

分からないことは恥ずかしいのではなくて聞けるのはカッコいい事だよ、と子どもがポジティブに捉えられると質問力が上がって語彙力に繋がります。

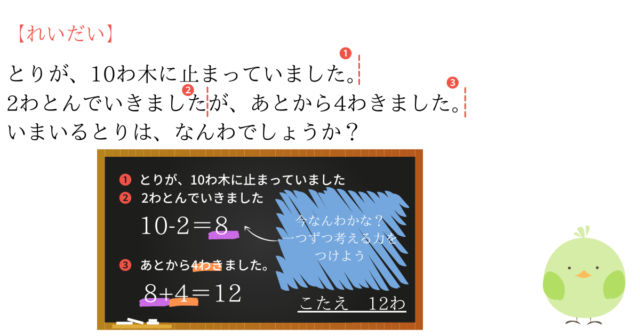

2,文章問題の文章を区切る

上の文章を見てください。「2わとんでいきましたが、あとから4わきました。」接続詞が付くことで2つの文章が繋がっています。

大人であれば流れが理解できますよね。

でも、ひらがなや漢字を習いたてのお子さんの場合は混乱してしまう可能性もあります。特に低学年の問題にありがちな、ひらがなだけの文章の場合、区切る場所が分からなくて意味が理解しにくいです。

まずはお子さんと文章を以下のように区切る練習から始めて見てください。

そして、区切って読むことで一つの文章毎に何を言っているか?をイメージします。

文章の中にある語句や単語を意識する

文章中の「これ・それ・あれ・どれ」が何を指しているのかクイズにして聞いてみる方法も面白い勉強法です。

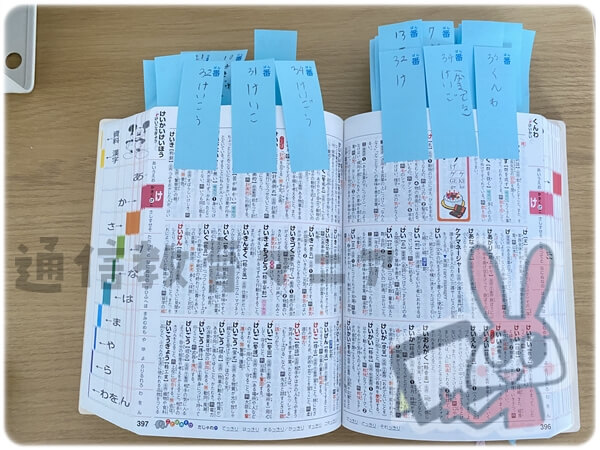

また、うちでは、本に出てきて気になった言葉や、日常で分からなかった言葉を調べてから付箋を貼っています。

\我が家が使っている国語辞典/

国語辞典はフルカラーがおすすめ!

付箋が増えるのが嬉しいみたいで、普段から気になる言葉があれば自ら調べるように^^

付箋を見ながら『こんなに言葉知ってるんだね!すごいね』というと嬉しそうです

\辞書引き学習を詳しく知りたい方はこちら/

3,想像しながら読む

想像しながら読む、という事は頭の中でイメージするという事。

もしもイメージするのが苦手な場合は、お母さんが一緒に問題を読みながら図式化してみましょう。

例えば算数の文章問題だったら・・・

問題:Aちゃんはクッキーを5まいもっていました。Bちゃんに3まいあげました。Aちゃんは何まいクッキーをもっていますか。

A 〇〇〇〇〇

↓

B 〇〇〇

↓

A 〇〇

こうすると理解がグッと深まります。

国語の文章問題が苦手な子は絵本を活用!

国語の文章問題に慣れるためには初心に戻り絵本を活用しましょう。

挿絵の多い絵本を使うことによってイメージする力が養われます。

出来ればお子さん本人と一緒に絵本を選んでください。

自分が好きな本は何度読んでも飽きないですし、自分が興味を持った本に出逢うことで読書が好きになるきっかけになります。

例えば絵本の中にこのような文章があったとします。

はなちゃんの絵をみて おかあさんは にこっと笑いました。 はなちゃんは うれしくなりました

はなちゃんはどうして嬉しくなったのかな?

と読みながら疑問が持てたらバッチリです!

お子さんの側で絵本を開きながら「なぜかな?」と問いかけてみましょう。

そうする事で、文章を読みながら想像する力が付きますし、繰り返すことでも接続語も自然と身につきます。

また高学年や中学の国語の物語文のテストでは、登場人物の気持ち答える問題が必ず出題されます。

小学生低学年の頃から文章を想像し、読めるようになれば心情の問題も解きやすくなるメリットも。

文章問題が苦手な子におすすめ通信教育は紙教材

今は電子端末を使った通信教育が注目されていますが、文章問題が苦手な子には紙媒体一択です。

なぜなら文章問題を克服するためには、以下のような学習が大切だからです。

- 文章を流し読みさせない

- 疑問をそのままにしない

- 文章を図式化する癖をつける

タブレット教材は自動でマル付けや、間違えた部分のやり直しがすぐに出来るメリットはあります。

しかし、答えを覚えていたら考えずに正解にすることもできてしまいますし、どんどん進んでいってしまいます。

その点紙教材は、書き込みができ、疑問があればページに戻りやすいなど、ページをめくって知りたいことにたどり着けるため、自ら考える力が付く紙教材がおすすめです。

でも解き終えた教材はすぐ不要になるのかな?いいえ、そんなことありませんよ。

本棚に本(教材)がどんどん増えていくのも紙媒体の良さです。わが家では、こんな事が書いてあったよね、ここではこうだったよね、など子どもが疑問に感じたことを調べるのに使っています。紙媒体は本のような役割ももってくれますよ。

-

-

【家庭学習教材おすすめ】小学生の通信教育5社比較と200人ランキング

近年コロナ禍もあり、塾に行くよりも自宅学習をする小学生が増えているそうです。小学生の通信教育の教材。たくさんありすぎて、どこを選んでいいか迷ってしまいますよね。 何となく「お友達がやっているから」「有 ...

続きを見る

\無理強いは絶対ダメ!/褒めて文章問題苦手意識を改善!

文章問題苦手意識を改善する近道は文章を読むことが楽しい、とお子さんが思うようにすることです。

そこで大切なのは両親のサポート。お母さんやお父さんの出番です!

具体的には・・・・

- 本人が好きだという絵本を読む(読み聞かせる)

- 絵本を読みながらお子さんと感想を言い合う

一見、文章問題が得意になるには関係がないように感じますよね。でも「勉強している」と子どもに感じさる事なく、力をつける方法なのです。

たくさん練習問題を解くのも勿論大事です。

でも勉強時間の他にお子さんとコミュニケーションが取れる方法で、文章に触れてみてください^^

ポイントは親が先を急がないこと。

いつまで経っても出来るようにならない・・・

なぜ分からないの・・・

このままだったらどうしよう・・・

そう心配したりイライラしてしまう気持ちもわかります。(過去の私)

国語力を高めるのには時間がかかる、と覚えておいてくださいね。

文章を読むのが楽しい!そう本人が思うことが一番大切です。

きっと「あれ!?前はつまづいていたのに理解できてる。解けるようになってる。」とお子さんの成長を感じる瞬間がやってきますよ。

「すごいね」

「出来たね」

「そんなふうに考えたんだね」

そんな一言がお子さんの自信に繋がります。

スモールステップ♪小さな成長を積み重ねを大事にしましょう。

小学1年~2年におすすめの国語ドリル

小学校低学年(1年~2年)で文章問題が苦手にならないようにドリルをするなら、「子供が興味を持ちそう」「なんとなく楽しめそう」といった視点で選んだもので充分ではないでしょうか。

ウチは放課後に学童を利用していたので、学童の勉強時間にこの辺の国語ドリル(文章読解のドリル)をやってもらっていました。

ポケモン的

小学校低学年の男の子は、「恐竜や昆虫」「戦い」「かっこいい」というキーワードに反応する子が多いと思います。息子はまさにそのパターンでしたので、食いついて取り組んでいました。

女子だと、今はすみっこぐらしが人気ですので、いいかも

正直、1年生のうちから「国語の文章問題が解けないみたい。なんとかしないと…」と焦る必要はないと個人的には思っています。

保育園や幼稚園とは異なり、小学校に入学すると45分単位で椅子に座って机に向かって授業を受けるわけで、それだけでも子どもたちは大変です。

- 1年生の頃は、勉強が嫌いにさえならなければOK

- 2年生になったら、多少、本を読む習慣がつけば、申しぶんなし

小学校に入ると、授業の一環で図書館に行って本を借りる機会が出てきます。

家庭では、小学校にはあまり置いていない本を渡してあげたいところ。

おしり探偵の児童書版(絵本ではなく)やかいけつゾロリなど。

学習まんがのサバイバルシリーズなど。

3年になってからは一般のマンガもかなり

小学校中学年(3年~4年)で国語の文章問題が苦手

とのこと。

学校のテストの間違いを見ながらよく話を聞くと、文章や言葉の意味がわからないのではなく「問題として問われたことに自分なりに答えているのに、△や✗をもらうので、それがよくわからない」ということが判明。

そういえば、小3の頃も、いっとき国語のテストに戸惑っていた覚えもありました。

※例を、後日、テストの写真を撮ってアップします。

整理すると

- 基本的には「問題の本文の中に答えがある」という国語のテストの前提理解が不足している

- 答えに該当する箇所にたどり着いていても「どこまで抜き出すと正解になるのか」がわかっていない

この2点が、息子が国語の文章問題で◯がもらえていない(=本人的に苦手と感じてしまう)原因でした。

問題文の中に答えがあるという国語のテストの前提の理解が不足

息子の場合、答えに該当する箇所はおおむね探せているようでしたが、抜き出しではなく、そこで自分が思ったことを解答してしまうことで、✗をもらうことが多いのでした。

読解問題で求められるのは、読み手の意見ではなく、登場人物や筆者の考えを見つけ出すことです。

まず、苦手のひとつめの原因に対しては、テストで間違えた箇所を一緒に見直しながら、「問題の文章の中に答えがあって、その部分を抜き出して書くんだよ」と伝えました。

「~について自分の考えを書きなさい」や「~を自分の言葉で書きなさい」といった設問でなければ、「自分なりに考えた言葉」で解答する必要はなく、問題の文章を丁寧に読めば答えは書いてあるから、そこを探して抜き出すことが基本だということを、まず理解してもらいました。

解答に該当する範囲や根拠が明確にはわかっていない

苦手のふたつめの原因ですが、答えに該当する箇所をおおむね探せて抜き出して解答した場合でも、必要十分な解答には至らず△をもらうことがしばしばありました。

解答の本質的なところは入っていて、もう一歩足りないぐらいでしたので、神経質になる必要はないかなと思いつつも、息子本人は「納得いかない、◯をもらいたい」という感じでしたので、どうしたものかと。

「必要十分な解答には至らない」ということを突き詰めてみると、「その解答」が「なぜ、それが解答になるのか」がしっかりと把握できていないからのようだということが分かってきました。

その辺が自然と導かれるような本や問題集はないものかと数多くの国語ドリルに目を通し、その中で、実際に息子にやったもらってみてよかったのが「くもんの読解力を高めるロジカル国語」です。

この問題集がよかったのは、設問に対して解答した後、「なぜなら~◯◯だからです」という形で、最初の問の根拠を解答することも問われる形になっていること。

「なぜならの問いかけで、答えの理由を考えるクセがつく」と、問題集のカバー表紙に書いてあるのですが、まさにそれが、「『なぜ、それが解答になるのか』がしっかりと把握できていない」息子にピッタリでした。

「くもんの」と枕詞にあるので、公文式に抵抗がある方は手に取りづらいのかも知れませんが、僕は公文式を否定しようとは思わないけれど肯定的でもなく、特化した目的がある場合以外は教室に通わせる必要はないと思っている派です。

ですので、公文か否かにとらわれることなく、実際に使ってよかった問題集として挙げています。

この問題集で公文的な要素があるとすれば、全ページに「なぜなら~」の問が入っているという、その同じパターンの繰り返しで構成されているという点だと思います。

同じパターンの繰り返しなので、Amazonのレビューでは「問題が単調」という低評価もありますが、単調というのはたしかにそうだと思う反面、解答には「常に根拠がある」ということを意識付けるための反復練習にもってこいです。

また、”ロジカル”とドリルのタイトルにあるので、ロジカルシンキング(論理的思考)が身につくと思ってしまう人がいるよう(Amazonのレビュー参照)ですが、これ1冊で大人が考えるロジカルシンキングの基礎が身につくものではありません。

ロジカルシンキングは読解力だけでなく洞察力や思考力など複合的な要素を身に付ける必要がありすので、この段階の小学生に身に高度なものを求める前に、まずは読解力をきちんとつけることが先ではないでしょうか。

この問題集を毎日、見開き1ページずつ(問題文ひとまとまりの単位)やってもらっていると、1ヶ月後ぐらいに、「お父さんが『これやってみて』って言った本をやったら、国語が得意になってきた!」と息子に言われました。

ちなみに、最初は1学年下の小3の問題集に取り組んでもらいました。

これには明確な理由があって、

- ひとレベル下の内容は理解できているのか?を親が把握したい

- 問題が解けることでやる気と自信を持たせたい

この2つです。

これは、やってみて思惑通りになったので、正解だったと思います。

今の自分の学年で学ぶ文章より平易なので解きやすいため、「解ける」ことで自信を取り戻し、また、勉強時間が短く終わるので(5分で終わる)苦がなく毎日取り組んでいました。

毎日できれば1冊終わるのも早いです。

「1冊終わらせることができた」という達成感と「解けるようになっている」手応えがあって、そのまま次に4年(自分の学年)のものにも喜んで取り組んでいましたね。

読解力を上げる おすすめの国語ドリルと選び方

小学3年~4年におすすめの国語ドリル

このドリルがおすすめなのは上記に書いた通りです。

「答えは〇〇です。なぜなら△△だからです。」これを繰り返すことにより、「解答には根拠がある、根拠がわかれば解答につながる」ということが身についてきます。

解答と根拠がつながることの理解や、根拠を探す読み方をすることで、読解力の向上につながるでしょう。

しかし、読解力を上げるには、主語と述語のつながりを見つけられるか、文章の中で指示語が何を指しているのか、接続詞の前後で文章の主張や内容がどう異なるのかなど、他にも理解しておく必要なことがあります。

それ辺りをわかりやすく説明してくれる本がこちらの「マンガでわかる!読解力を10日で上げる方法」。

「中学受験」の文字があるのでハードルが高く感じるかも知れませんが、中学受験でも定評のある国語の人気講師の解説はわかりやすく、マンガ部分があるので子供にも入り口のハードルは低めです。

といっても子供が読んで理解するには、基本的には4年生以上向けの印象で、むしろこれは、親も読んで一緒に理解していくのに最適だと思います。

マンガはあくまで一部なので、最終的には解説文の読み込みと10日分の課題を進めていく必要はありますが、読み終わる頃には読解力が上がっているでしょう。

あとは、もう少しドリルで演習したい、公文式とは異なりバラエティに富んだ問題演習をしたいということでしたら、こちらがおすすめ。

マイナーなドリルなのでレビューが少ないのですが、各問題ページごとに注意するポイントが最初に載っているので、その文章問題を解くにあたって何に気をつけたら良いのかが先に頭に入ります。

ぜひAmazonのページに行って、ドリルの表紙画像の下の「画像にマウスを合わせると拡大されます」をタップして、中身のページサンプルを見てください。このドリルの良さがわかると思います。

読解力を上げる国語ドリルの選び方

ドリルを使って国語の読解力を上げようとする場合、

- 良問を解く習慣をつけることで読解力を上げる

- 読解力をつけるための過程の学習に力を入れる

という形になるかと思います。

前者は、読書が好きな子や文章問題を解くことに抵抗があまりない子が、良問の文章問題を一定量こなすことで、文章問題に対する勘所が磨かれて自ずと読解力が上がっていくというケースになります。

このケースは、レビューで評判が良いドリルを進めていけばよいのではないでしょうか。

良問の文章問題で読解力を上げるドリル

一般的に評判の良いドリルはこの辺りです。

これらのドリルは、変に"しかけ"がない王道のドリルの良さがありますね。

一方、文章を読むことが苦手だったり、文章の読解力が不足している子は、やはり何かしらの"読解力を上げるしかけ"が入ることで文章問題を解く読解力を上げていく方が効果的です。後者のケースです。

しかけを利用して読解力を上げるドリル

まずは、先に紹介したこの辺りですね。

また、

読解力に必要な要素を学ぶ本

どちらのケースでも、親子で読んでおきたいのがこちら。

国語の文章問題は、ある程度の読解力がついている大人にとっては読めば答えはわかるのですが、その思考の過程を小学生にわかるように伝えるのがなかなか難しいわけです。

論理的に読解の過程をわかりやすく紐解いてくれる本だと思います。

1~2年についての僕の

小学5年~6年におすすめの国語ドリル

5~6年生になったら歴史漫画もおすすめ

-

-

学習まんが日本の歴史11社で全巻セットおすすめは?小学館 集英社 講談社 角川 学研を比較

すていむ歴史好きの私が、大河ドラマ「麒麟がくる」を好んで見ていたら、当時小学3年生の息子も一緒に見るようになりました。 これをきっかけに息子が少し歴史に興味が出てきたようでしたので、学習漫画の「日本の ...

続きを見る

読解力の先の論理的思考 ロジカルシンキングへ