これをきっかけに息子が少し歴史に興味が出てきたようでしたので、学習漫画の「日本の歴史」を買って家に置くことに。

実は私が歴史好きになったのも、小学生の時に日本史の学習漫画を読んだことがきっかけでした。

今は出版大手各社から同ジャンルの漫画が刊行されており、比較検討して購入しましたので、各社どういう点が特徴で、どれがおすすめなのか記録しておきます。

学習まんが日本の歴史5社を比較!小学館 集英社 講談社 角川 学研

学習まんが日本の歴史11シリーズ(出版大手5社+ほか4つ)の比較表

| ◀▶ スライド可 |

種類/巻数 | 最新版 | 内容 | 価格 |

|---|---|---|---|---|

| 小学館 | ソフトカバー A5判 全20巻 |

2022年 | 旧版が図書館に置いてあることが多く、長らく日本の歴史の学習まんがを牽引。 直近の2022年に全面改訂のため、他社本には載っていないコロナ禍や東京五輪など最新の時事ネタもカバー。 歴史書に定評ある山川出版社の編集協力が強み。 |

全巻 セット ¥¥19,360 |

| KADOKAWA (角川) |

ソフトカバー 四六判 全16巻+4巻 |

2022年 | 監修は山本博文氏。全巻を一人で監修しているため、視点にまとまりがある。 別巻3冊は近現代史を別途特集。近現代史を重視した学習まんがの先鞭をつけたとも言える。 今の子に馴染みやすい画。 |

全巻 セット ¥¥19,140 |

| 集英社 | ハードカバー 菊判 全20巻+別巻1 |

2016年 | 巻によって監修者は変わるが、受験界の人気日本史講師・野島博之氏が総合アドバイザーとして全体を編集。 8巻分を近現代史に割いている点も含めて、受験を強く意識しているといえる。 各巻のカバー画は、集英社の漫画で活躍する著名な人気漫画家が描いている。 |

全巻+ 別冊1 ¥23,540 |

| ソフトカバー 四六判 全20巻+別巻2 |

2022年 | 全20巻+ 別巻2 ¥19,140 |

||

| 講談社 | ソフトカバー 四六判 全20巻+2冊他 |

2022年 | 参入が最後発のため、最新の歴史学説を盛り込みつつ学校の授業とも乖離がない内容に仕上がっている。 マンガとしてのクオリティも求めて人気漫画家が本編の画を執筆。監修には第一線で研究に励む若手研究者を多く起用。 |

全巻+ 別巻2 特典 ¥21,890 |

| 学研 | ソフトカバー A5判 全14巻+DVD |

2022年 | 学習参考書売上トップシェアの学研の歴史まんが。監修は大石学氏。 歴史まんが史上初のDVD付きで、まんが+資料+映像の3本柱で楽しく歴史が学べる。 現代のややキラキラ寄りの画風でフルカラー。 |

全巻+ 特典 ¥17,160 |

| 成美堂出版 | 年 | フルカラーで今どきのきれいな絵。全部で8冊なので歴史の流れは大雑把ですが、解説ページも別途ある。日本史のきっかけに。 | 全巻 セット ¥ |

|

| 朝日学生新聞社 | ハードカバー 全7巻 |

2010年 | 朝日小学生新聞の学習まんが。漫画はつぼいこう氏。当時の学習指導要領や教科書に準拠した「音読シート」「歴史用語書き取りプリント」「確認テスト」 などもついているため、中学受験に強い歴史漫画として知られていたが、最新の学習指導要領には合致不足。 |

全巻 セット ¥21,000 |

| 歴史漫画 タイムワープ 朝日新聞出版 |

ソフトカバー 全14巻+別巻1 |

2018年 | 従来の歴史漫画は、歴史上の人物が活躍する偉人伝ですが、歴史漫画タイムワープシリーズは子どもたちが主役。 読者と同じ現代の子どもたちが、各時代にタイムワープ(タイムスリップ)して、歴史を体験していく新しい形の学習漫画。 |

全巻+ 別冊1 ¥17,160 |

| 日本史探偵 コナン 小学館 |

ソフトカバー 全12巻+α |

2017年 | 史実の勉強というより、名探偵コナンとしての歴史エンターテインメント漫画(小学館)。 日本史現代から過去へと飛ばされた少年少女たち=タイムドリフターとコラボレーションして、 古代から現代までの歴史を冒険していくストーリー。 |

全巻 セット ¥12,936 |

| ねこねこ日本史 実業之日本社 |

ジュニア版はA5判 全14巻 |

年 | 年代、出来事、人物は史実どおり+ギャグで構成の4コマまんが。 歴史の流れを学ぶのではなく、歴史のトピックをテンポ良い4コマ漫画で面白く知ることができる。 読みがな付きなので低学年から楽しめ、情報満載の学習漫画が苦手な子供にぴったり。NHK Eテレでアニメも放送。 |

全巻 セット ¥ |

| 中公文庫 | 文庫版 全27巻 |

2020年 | 石ノ森章太郎氏が1989年から5年かけて描き下ろした漫画を、2020年に「新装版 マンガ日本の歴史」として再構成して出版。 新装版時に新たな注釈や解説が追加されましたが、ベースは昔のまま。子ども向けではない。 |

全巻 セット ¥25,344 |

※四六判などのマンガ本のサイズ感をつかむには「マンガ本の大きさ(判型)を解説(漫画全巻ドットコム)」のページを見るとわかりやすいです。

上記の表のうち、下部の方にある5つの漫画シリーズなのですが、

- 朝日小学生新聞「日本の歴史きのうのあしたは」は版が古いまま

- 「日本史探偵コナン」と「歴史漫画タイムワープ」シリーズは、史実の勉強の基礎になるより読み物として楽しむもの

- 「ねこねこ日本史」は、年代、出来事、人物は史実に則しているが、基本的に4コマギャグまんが

- 中公文庫「新装版 マンガ日本の歴史」は子供向けではない

という内容ですので、これから下記に記載する大手5社発売の「まんが日本の歴史」の各詳細からは省いています。

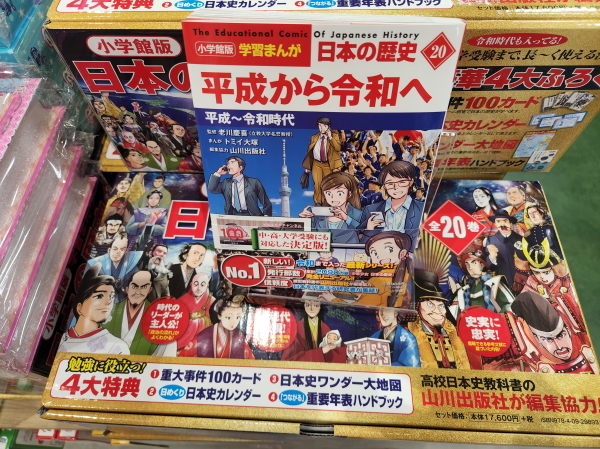

【小学館版】学習まんがの日本の歴史の王道

1981年の発刊以来、長らく「学習まんが 日本の歴史ジャンル」を牽引してきた一方、版が古いままだったので近年は人気が低下。

しかし2022年に全面改訂したことで本命に復活です。

史実に忠実で歴史の教科書に近いのが強み

歴史に強い山川出版社の教科書づくりに関わってきた、日本を代表する大学の研究者や歴史学者が専門分野ごとに監修を担当。

今の段階の歴史研究で正確と考えられる史実や信頼できる参考文献に忠実で、本当かわからない話は極力排除することで中高生の勉強に役立つ正統派というのが強みです。

2022年度から高校で必修科目となった、日本と世界の近現代史を中心に学ぶ「歴史総合」や、最新の学習指導要領を意識して全20巻中の9巻を近現代にあて、歴史用語を教科書の記述に統一。

図解を多くすることで、わかりにくい事柄、歴史の流れ、人間関係がビジュアルで理解できる構成になっています。

漫画だけど読書好き向けかも

リニューアル後の小学館版は、まんが本編のページを開いたときに目に入ってくる情報量が多く、他社と比べて文字による圧を感じます。

これは、まんがのコマ割りの中に、登場人物の吹き出しの会話があるだけでなく、補足情報(たとえば家系図や対立構造の図解など)が書かれていることが多いからです。

補足の図解があることで、登場人物の会話だけではわかりにくい場合や、混乱しやすい人物名などをその場で確認できるので、情報が整理できて理解がとても進みます。

その一方、どうしてもコマ割り内の文字数が多くなりますので、漫画なのに文字量が多くある形になってしまい、読書に親しんでいないお子さんには少しハードルが高い印象も持ちました。

そういうこともあってか、小学生の中学年には難しいというAmazonのレビューがありますね。

本を読むのが好きな子や、中学受験を考えている場合に向いていると思います。

ポイント

・歴史に強い山川出版社が編集協力で史実に忠実な王道の学説の日本史を学べる

・まんが内の情報量(文字量)が多い

・A5判なので漫画の中では大きめサイズ

日本史を基礎から学び直したい大人にもおすすめです。

【KADOKAWA(角川)版】世界と関わる近現代史に強い

近現代史に力を入れ、ソフトカバーのコンパクト版で販売という点で、今、主流となっている学習まんが形態の先鞭となったのがKADOKAWA(角川)版です。

近現代に力を入れて2022年には最新1冊の追加も

16巻のうち5巻分が近現代史で、さらに別冊で全3巻を「よくわかる近現代史」として刊行。(計8巻相当)

学習まんがでの近現代史重視の流れは角川の功績が大きいです。

この「よくわかる近現代史」が優れているのは、日本史と世界史を織り交ぜて構成している点。

ともすれば繋がりを理解しにくい日本史と世界史が、一つの流れですらすら読めるので秀逸です。

監修は、追加の第16巻以外、東京大学教授の山本博文氏が全巻担当。

氏による「歴史の大きな流れをつかむ」技法に基づき構成され、まずはその時代の特徴がひと目で分かるイラストが入ります。

また、その巻に登場する主な人物が一堂に会する「人物相関図」を冒頭につけたのも角川が先駆者。これが、読みすすめた時の内容の理解に役立ちます。

分かりづらいという感想もある

Amazonレビューでは他社のほうが読みやすいという感想も散見されます。

監修者が1人という角川版の特徴が、監修の方向性と合わない読者には、内容が読みづらく感じてしまうのかも知れませんね。

ポイント

・近現代史の量をぐっと増やした学習まんが日本の歴史のブーム火付け役

・ソフトカバーのコンパクト版を最初に出したのもここ

・1人の人が全編監修(東京大学教授の山本博文氏)に好みが分かれる

近現代史の年表つき全3巻セット販売もあるので、こちらは近現代史を学び直したい大人にもよし。

テレビでしばしばお見かけするエコノミスト・経済学者の飯田泰之先生は、角川版を購入したとツイートされていましたね。

とうとう我が家にこれが来てしまった。。。

— 飯田泰之 (@iida_yasuyuki) April 5, 2023

とりあえず3巻まで読んだ pic.twitter.com/tLTsnMkwL0

フォロワーさんとのやり取りで、「監修が山本博文先生/推薦が磯田道史先生なので」角川にしたとおっしゃっていました。

2022年に追加された16巻は、アベノミクスやコロナウィルス感染のパンデミック、さらにウクライナ情勢や安倍元首相の暗殺事件など、令和の最新の情勢までカバーされています。

【集英社版】ストーリーで読む日本史の楽しさ

近年の日本の歴史漫画ブームに火をつけた角川版が一人の研究者が全時代を監修しているのに対し、集英社版は、各時代の考証に強い専門家がその時代を監修しています。

最新研究を反映し歴史の魅力あふれるストーリー展開

気鋭の研究者が各時代の時代考証をおこない、新しい歴史認識を本の中に反映。

教科書にまだ載っていなくても、今後は重要度を増していくと言われている最新の学説にも言及しています。

本編まんがは、実績のある漫画家が、魅力あふれるストーリー展開で歴史をわかりやすくドラマチックに描いています。

その一方、受験界のカリスマ日本史講師・野島博之氏が総合アドバイザーを務めることで、必要な内容とそうでない内容をしっかり区別して編集。

受験でも頻出の近現代史を重視し、全20巻中8巻が近現代史です。

コンパクト版で、かつ、他社と比べて1冊あたり最も軽いので(約230グラム)、持ち運んで読みやすいのはいいですね。

ストーリー重視は諸刃の剣!?

ストーリーを重視するということは、史実のみが淡々と書かれた教科書的な内容よりも、主人公のいる物語的になるということです。

これはつまり、読んで面白い反面、歴史の史実の再現性から多少ズレる可能性もあることには注意が必要です。

また、カバーイラストは「週刊少年ジャンプ」はじめ、集英社各誌で活躍する漫画家(ナルトの岸本斉史氏やキングダムの原泰久氏など)が担当するも、本編は別の漫画家がほとんどです。

そのためカバー画のイラストに惹かれて購入すると、本編の漫画にギャップを感じてしまうでしょう。

ポイント

・歴史にストーリーを取り込んで読みやすくしている

・新しい歴史認識や最新の学説を反映

・カバーと本編漫画の作画者は異なる

2023年11月には、別巻がさらに1冊増える全巻セット(全20巻+別巻2)が発売されました。

【講談社版】後発参入の強みで各社のいいとこ取り

講談社は、大手出版社の中で最後発の参入なので、

- ソフトカバーでコンパクト版

- 人気漫画家による本編まんが執筆

- 新学習指導要領の準拠

など、いいとこ取りができている印象。

情報量の多さと物語漫画の面白さを両立

総ページ数が4480ページで欄外のマメ知識が約3500本というのは、発売当時、類書No.1の情報量。

※小学館のリニューアル版も総ページ数4480ページとなり、講談社版の情報量に対抗中。

だからこそ中学から大学受験まで使えて、記述式問題にも対応できるのが強みです。

歴史の教科書は最新の研究に合わせて更新されていくので、過去の権威者ではなく第一線で研究に励む若手研究者を監修者に選んでいることも、講談社版の特徴です。

監修者それぞれが、各専門の時代の最新の研究結果を反映した内容になっています。

また、カバーと本編の漫画家は同一なのでしっくりきます。

講談社の「週間少年マガジン」はじめ、メジャー漫画誌での連載経験のあるベテランが表紙から中身まですべて描き下ろしているので、画に魅力もありますね。

巻ごとの記事ページはフルカラーで、衣食住、交通、経済などテーマに沿って豊富な資料と解説文が充実。近現代史は6巻分です。

情報量の多さが初学者に難しく感じることも

講談社版は「とにかく受験に強い!」を打ち出していることもあり、各巻冒頭のフルカラー記事ページが、学習参考書レベルの内容です。

記事ページの情報量の多さが勉強に役立つことは間違いありません。

ただ、情報量の多さ故にか、小学生には難しいというAmazonのレビューがあります。

一方で、リニューアル後の小学館版のようにコマ割りの中に補足情報があるのではなく、ページ下の余白にマメ知識を記載し、各巻冒頭ほか1話ごとの間にコラムページを設けて追加情報を掲載しているので、まんが本編は読みやすいですよ。

4大特典のうち「データBOOK」と「こだわりMAP」の監修は、スタディサプリ講師の伊藤賀一先生で、2022年の学習指導要領改訂で戦後初めて高校でも地理が必修となっていることを見据えた特典です。

ポイント

・最新の学説を反映&情報量が多い(小学生には難易度やや高めかも)

・日本の歴史の学習まんが販売が最後発ならではのいいとこ取り感

・カバーと本編漫画の作画者は同じ

大学生や大人の学び直しにも充分におすすめできます。

2022年には、「人物事典」「史跡・出来事事典」の2冊が加わった全22巻セットも登場。こちらにも4大特典は引き続きついています。

4大特典+別巻2冊つきの最新版セット(全22巻)の購入はこちらから↓↓↓

【学研版】オールカラー+DVD付きのビジュアルで他社と一線を画す

オールカラーの漫画+各巻に資料映像やオリジナル映像が入ったDVD付きという、他社とは大きく異る魅力があるのが学研版です。

まんが+資料+映像の3本柱

全ページがカラーで、各巻に対応するDVDがついているという視覚に訴える強さに秀でている学研まんがNEW日本の歴史。

オールカラーというのはやはり現代っ子には好まれます。

前半の120ページがまんがで、後半30ページ強が文章による資料。はっきりと分けているのが、思いのほか使い勝手がよい。

新学習指導要領に対応した巻末の詳しい歴史資料で学校の勉強の内容もカバー。

総監修者は、NHK大河ドラマで何度も時代考証を担当した日本近世史学者の大石学氏。

そのため、当時の歴史の現場が伝わるNHKの貴重な資料映像もDVDに収められています。

DVDには楽しく歴史を知ることができるクイズや、まんがの登場人物が動いて話すアニメーションなども入っており、歴史を学ぶハードルの高さを感じるお子さんには、先にDVDを見せて興味を持ってもらうアプローチも良いかと。

全14巻だと詳しくは知るにはやや不足か

巻数は14巻と少ないですが、他の大手出版社が20巻が基本となっていることと比較すると、どうしても詳しさの点では劣ります。

ただ、他社のように20巻あっても、たとえば本格的に勉強するには教科書や参考書で学ぶ必要はある訳です。

となると、歴史に興味・関心をもってもらうきっかけのためと割り切ってしまえば、14巻でもいいですよね。

ポイント

・全巻数は他社より大幅に少ないもののDVD付きは他社にない魅力

・オールカラーも小学生にはポイント高い

・絵柄の好みが分かれると思うが、現代っ子にはウケがよい絵かも

結局どれがいいの?比較と選び方 まとめ

漫画の絵が気に入ると自然と何回も見たくなる

各社のおすすめポイントを記載してきましたが、我が子に合う合わないは、まず、まんが本編の絵(画)や構図が気にいるかどうかが非常に重要です。

その子にとって「この絵が好き」なら、自然と手にとってページをめくりたくなります。

ただ、注意が必要なのは、小学館、集英社、講談社、角川と各社、巻ごと(又は複数巻ごと)にまんが本編を描く作者が異なるという点です。

これは、日本史の内容とは別に、その子が気に入った絵の巻ばかり読み、好きでない絵の巻は読まないという可能性も出てくる訳です。

まさに私がそうで、戦国時代は何度も読んだのに対し、平安時代はぜんぜん読みませんでした。

作画者がバラバラな各社のまんが本編にざっと目を通した印象だと、小学館が最も統一感があり、次点が講談社と感じました。

絵の雰囲気が対象的なのは小学館と角川です。

小学館版がオーソドックスな人物像を現代に寄せた絵なのに対して、角川版は全体的に近年主流の漫画の絵の印象です。

集英社版や講談社版はその中間の感じですね。

学研版は、角川版以上にエッジが効いていて、キラキラ・イケメンの今風・現代的な絵と言えます。

オーソドックスな絵と現代的な絵ではかなり好みが分かれますので、選ぶ際には、ぜひ漫画本編の絵をパラパラ眺めて、気に入るかも重視してください。

漫画の文字の読みやすさが実は重要

漫画の絵と実は同じぐらい重要なのが、漫画の文字の大きさやフォントの違い、ページ内の文字の密度などです。

上記の左に行けば行くほどが文字が大きいです。

ということは、内容やストーリー展開は別にして、小学生にはとっつきやすいと言えます。

ただし、リニューアル後の小学館版は、フォントが太く、かつ、まんが本編内の文字数が多い(セリフ以外の説明も含む)ので、本を開いて見たときに漫画から文字量の密度の高さを感じます。

文字の密度の視点から判定すると、読書好きな子には小学館版、活字があまり得意でない子は角川版、文字は小さめですがシンプルなフォントで読みやすい集英社版、他社の中間でバランスのよい講談社版、という感じになります。

ちなみに、文字の密度が低いから内容の情報量も低いとは限りません。ページ数を多くしたり、漫画以外の差し込み資料でなど補うことが可能だからです。

内容の情報量は上で記載した出版大手各社ごとの特徴の章を参考にしてください。

小学館 角川 集英社 講談社 学研

これも、ページを見開いたときに文字量の密度が高めに感じる理由のひとつでしょう。

監修者が1人か複数かで内容が変わる

監修者が1人だと歴史を見る視点に統一性があるので、巻ごとのつながりがスムーズで時代がどう流れているのか捉えやすく、子どもにも読みやすいでしょう。

ただし、登場人物に対する監修者の見方によって、良い人物と悪役的な人物という形で描かれやすいということも出てきます。

たとえば、基本的に全巻同じ監修者の角川ですが、Amazonのレビューで「印象操作・作者の主観・勧善懲悪」といった感想が複数あがっています。

画も、悪役的な人物はいかにも悪そうに描かれている雰囲気がありますね。

一方、監修者が複数の場合は、1人の見方に縛られることはなくなります。

下記はプレジデントオンラインに掲載されていたのですが、

人物の描き方ということでいえば、講談社版では歴史上の人物を少なくとも悪人としては描いていないのが特徴です。

引用:大手5社が大競争「学習まんが日本の歴史」はどれを買えばいいのか中学受験の人気講師が徹底比較(馬屋原 吉博氏)

とのこと。講談社版も複数の監修者ですね。

これは、善悪を他人(監修者)の視点で決めつけられずに読むことができる、なかなか重要なことかと。

立場や視点が変われば、善者・悪者は入れ替わります。そういったフラットな視点を子どもには持てるようになって欲しいと、個人的には思っています。

また、監修者が複数の場合は、その時代に詳しい学者や研究者が担当することで、専門性が高くなります。

たとえば、複数監修者の講談社の情報量が多いのは、各時代を専門性が高い方が担当したから自然と情報量が多くなったということはあるでしょう。

ただ、巻ごとに歴史の視点にばらつきが出やすく、各巻は読みやすくても巻をまたいだ際の時代のつながりを把握するのに、そこそこ理解力が必要になります。

私が小学生のときに読んで日本史好きになったきっかけが小学館版だったので、リニューアルされたものも読んでみたいんです!

A5判は好みが分かれる

小学館版と学研版はサイズがA5判ということで、小学生だと、片手に持ちながらページをめくって読むのが少し難しいお子さんがいるかも知れません。

角川版、集英社版のソフトカバー、講談社版は四六判で、A5判よりひと回り小さいです。

四六判が、現在流通している単行本の標準的なサイズで、それでも一般的なマンガ本よりひと回り大きいです。

※まんが本を比較してサイズ感をつかむには「マンガ本の大きさ(判型)を解説(漫画全巻ドットコム)」のページを見るとわかりやすいですよ。

A5サイズは148×210mmですが、子どもたちに人気のサバイバルシリーズの168 x 226mmよりは小さいので、サバイバルシリーズを持っているご家庭では、A5サイズの大きさは気にならないでしょう。

小学館版などの日本の歴史のA5版でなくてすみません^^;

ちなみに、百姓貴族は農業のエッセイ漫画なのですが、ショートアニメがテレビでも放映されました。ウチの小5の息子がゲラゲラ笑いながら読んでいますよ。

百姓貴族のページへ

もう一度、一覧表での比較をしたい方は、こちらをタップで表へ行けますよ。

学習まんが効果で日本の歴史が好き&得意になった経験

私は、城や神社仏閣を巡ったり、各地の背景や歴史などを知ることに面白みを感じます。

思い起こせば、高校入試や大学入試の得点源は日本史でした。

そのきっかけとなったのは、小学校の教室に置いてあった学習漫画の「日本の歴史」を読んだこと。

男子にありがちだと思うのですが、中でも戦国時代が面白くて何回も読んでのめり込んだのが始まりでした。

戦国武将から江戸時代、幕末と関心の日本史好きとなったきっかけです。

また、戦国武将に関心を持つと、どの領地を支配しているかが頭に入り、いつのまにか都道府県の旧地名を覚え、地理にも関心が出てくるという好循環もありましたね。

このページの記事を書くにあたって調べてみたら、当時読んでいたのは小学館の「日本の歴史」と判明しました。

この絵柄を明確に覚えていたんですよね。

とくに武田信玄、豊臣秀吉、徳川家康はこの顔と絵柄が未だに頭にインプットされています。

最後に、日本の歴史に関する記事のページということで、

出版大手各社が「学習まんが日本の歴史」に参入した背景・歴史をかいつまんで記載して締めたいと思います。

学習まんが日本の歴史に出版大手各社が参入した背景

全国模試の偏差値が30台だった高校2年生のギャル・さやかちゃんが、慶應義塾大学の一般入試で現役合格するまでになった実話をもとにした小説「ビリギャル」。

この本の中に出てくる学習漫画を使った勉強法で、著者の塾講師の坪田信貴氏が推奨していたのが小学館の「学習まんが 少年少女日本の歴史」でした。

2014~15年頃のビリギャル大ブームに合わせて、日本史の学習漫画を出版各社が刊行。

KADOKAWA(角川)が2015年に参入し、集英社は2016年に既刊を全面刷新します。

また、2015年以降、中学受験者数が右肩上がりに増え 「第3次中学受験ブーム」とも言われるようになっていく中、小学6年生で学ぶ歴史に強くなるために、中学受験する子どもに学習漫画を読ませる親御さんも増えました。

その受験ブームに乗るようにして、講談社が創立90周年に合わせた2020年に「学習まんが 日本の歴史」を刊行して参入。

さらに2022年には、長らく古い版のままだった小学館の「学習まんが 少年少女日本の歴史」が、小学館創立100周年企画として全面改訂。

ここに出版大手各社の「学習まんが 日本の歴史」が新たに出揃ったのです。

日本史さながら、まさに群雄割拠の学習まんが戦国時代に突入ですね!